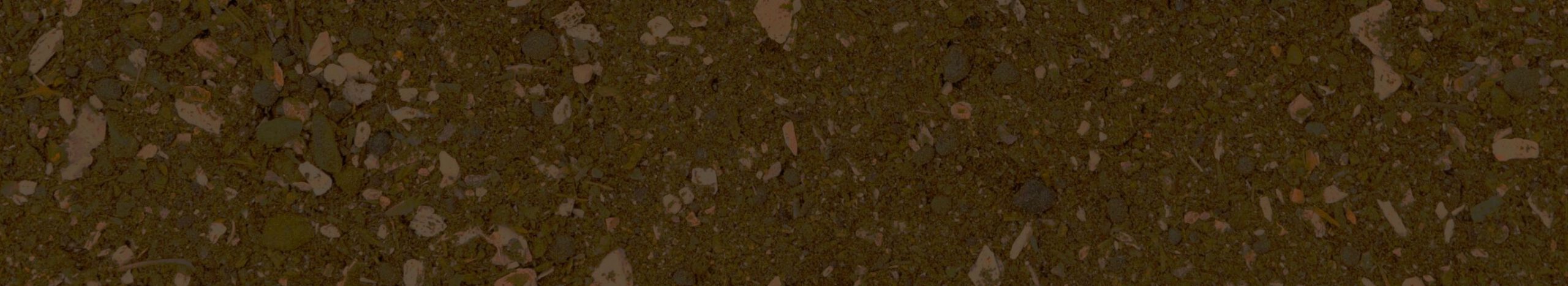

【りん酸の固定】

りん酸が土壌に施用されると、一部のりん酸は鉄やアルミニウムと結合して難溶性のりん酸塩を形成します。この過程は「りん酸の固定」と呼ばれ、特に酸性土壌ではりん酸が鉄やアルミニウムと容易に結合するため、作物に利用されにくくなります。

したがって、リン酸水素二アンモニウム(りん安)のような水に溶けやすい肥料を施用した場合でも、土壌の条件によって作物に利用されにくくなることがあります。

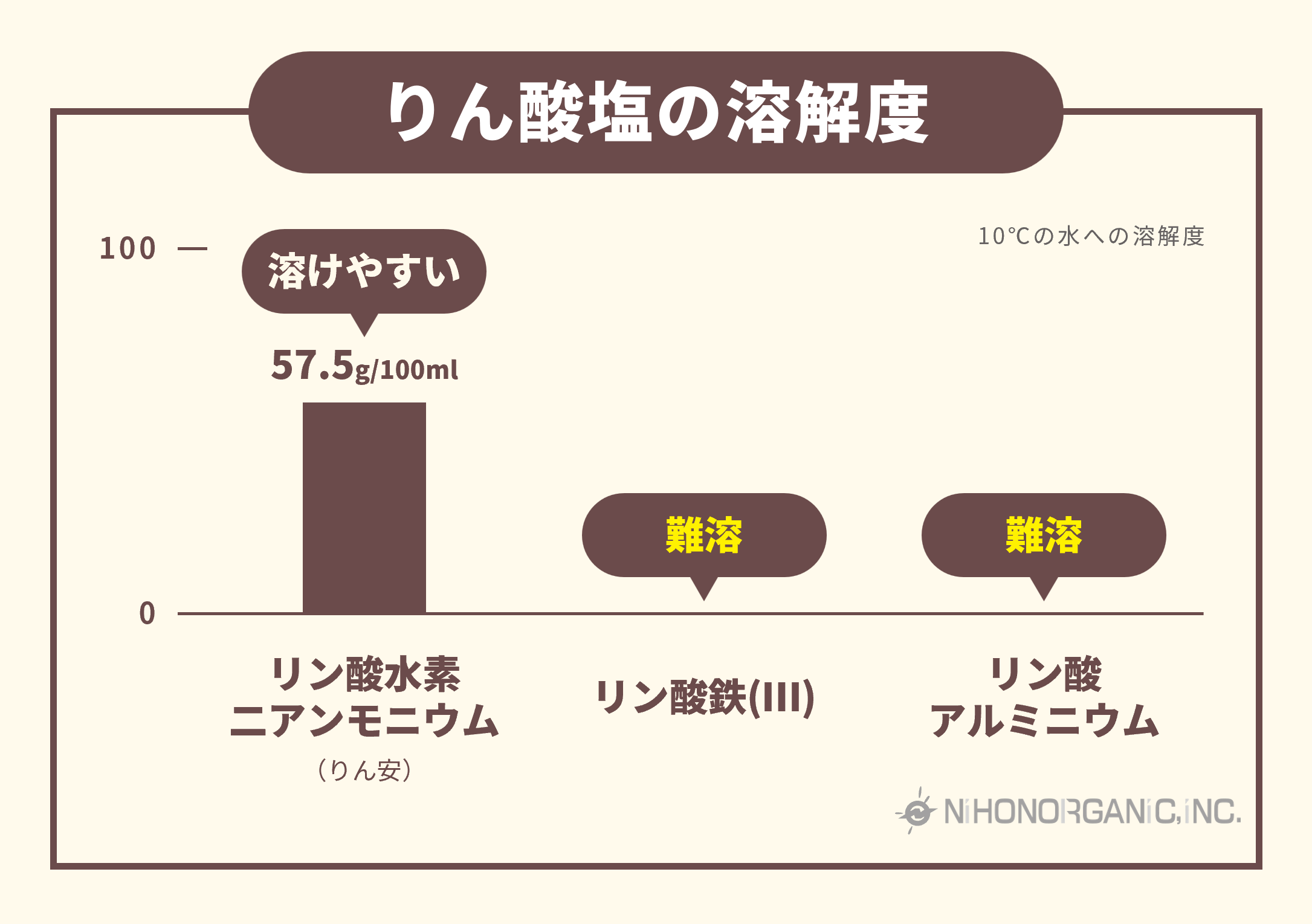

【りん酸吸収係数とは】

りん酸吸収係数は、土壌がりん酸を固定する能力を示す指標です。

- 係数が高い土壌:施用したりん酸肥料が鉄やアルミニウムと結合して難溶性のりん酸塩を形成し、作物が利用できる有効なりん酸量が減少します。

- 係数が低い土壌:りん酸の固定が抑えられ作物への吸収効率は向上しますが、施用したりん酸の流出リスクが高まります。

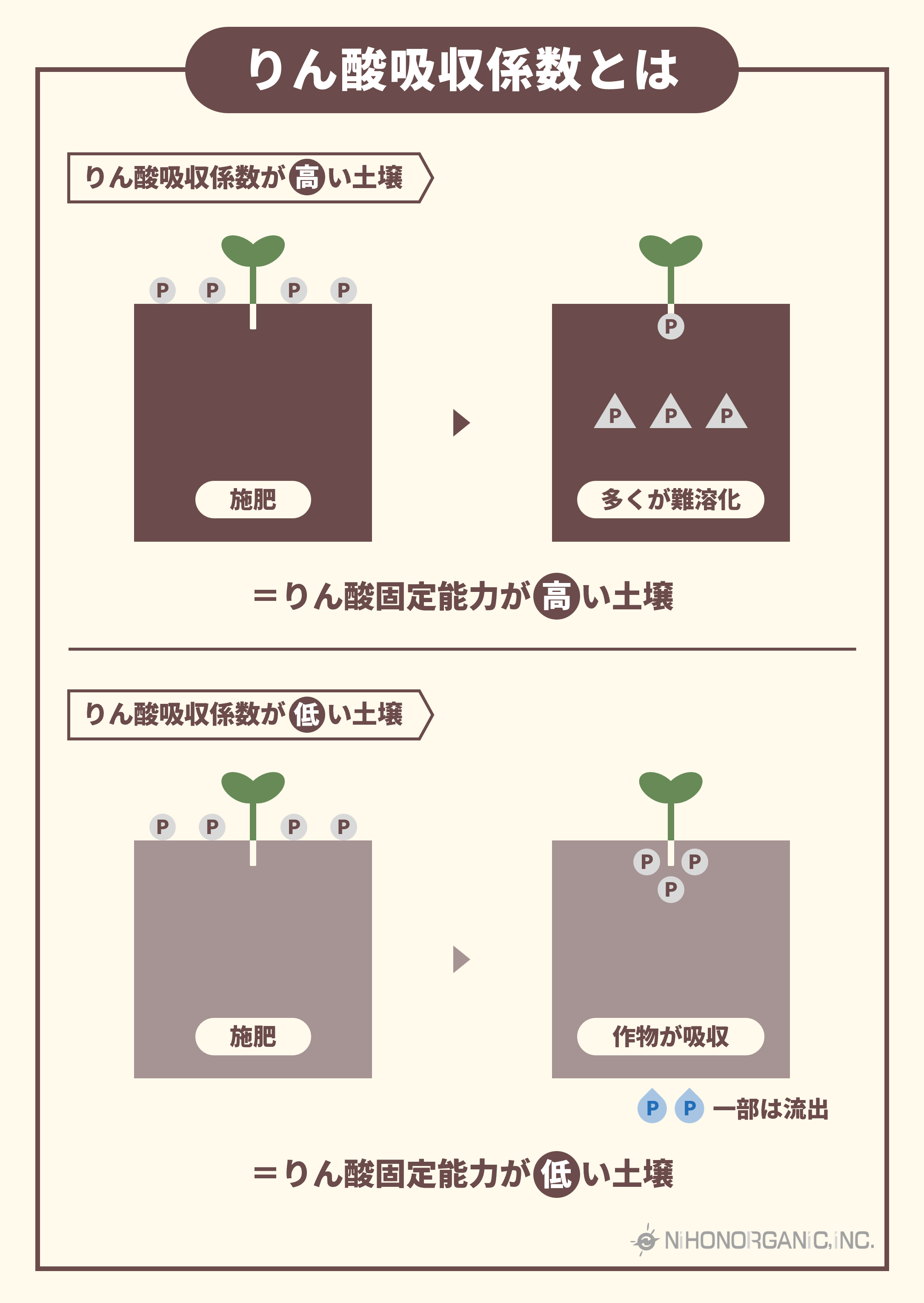

【土壌の種類とりん酸吸収係数の関係】

土壌の種類とりん酸吸収係数には一定の関係性がみられます。

| りん酸吸収係数 | 土壌の種類 |

|---|---|

| 700mg/100g以下 | 沖積土壌 (川の流れによって運ばれた土砂が堆積してできた土壌) |

| 700~1500mg/100g | 洪積土壌 (河川や湖沼、海底に堆積した土砂が隆起して形成) |

| 1500~2000mg/100g | 火山灰土壌 (鉄やアルミニウムの酸化物を多く含むためリン酸を強く吸着する土壌) |

| 2000mg/100g以上 | 腐植質火山灰土壌 (火山灰土壌に多量の腐植が混ざり、さらにリン酸を吸着しやすい土壌) |

参考文献

新潟県 農林水産部(2005)「新潟県における土づくりのすすめ方」https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nosanengei/1355090549047.html